成果を出し続ける秘訣は「主体性」と「ナレッジ共有」

SAFELYの現在地と未来の組織構想とは?

「人と情報を繋げ新たな価値観を提供する」ことをミッションに掲げている株式会社SAFELY。日々、ユーザーにとっての価値に向き合いながら、複数のプロジェクトを進行しています。成長過程にある組織でありながら、なぜ複数の事業を展開し成果を出していけるのか。

本記事では、代表取締役の岡野 健二にインタビュー。現在のSAFELYが実現している「成果を出し続ける」秘訣、さらに今後の組織構想について話を聞きました。

※本記事の内容は2025年10月公開時点のものです。

少数精鋭を支える機能別チームとナレッジ共有文化

──まずは、現在のSAFELYの組織体制や特徴について教えてください。

現在、SAFELYでは自社メディア『セーフリー』の運営に加え、クライアント企業のメディア運営代行、立ち上げからグロースまで伴走するマーケティング支援など、多様な事業を展開しています。

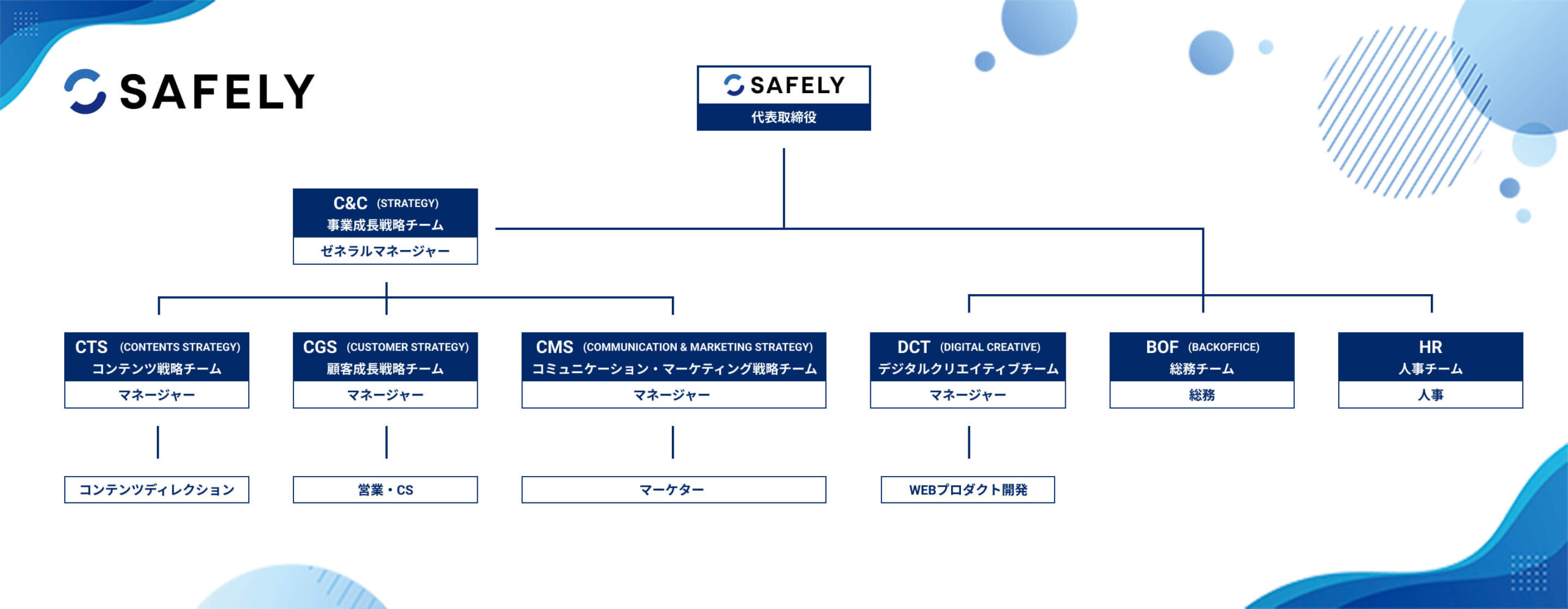

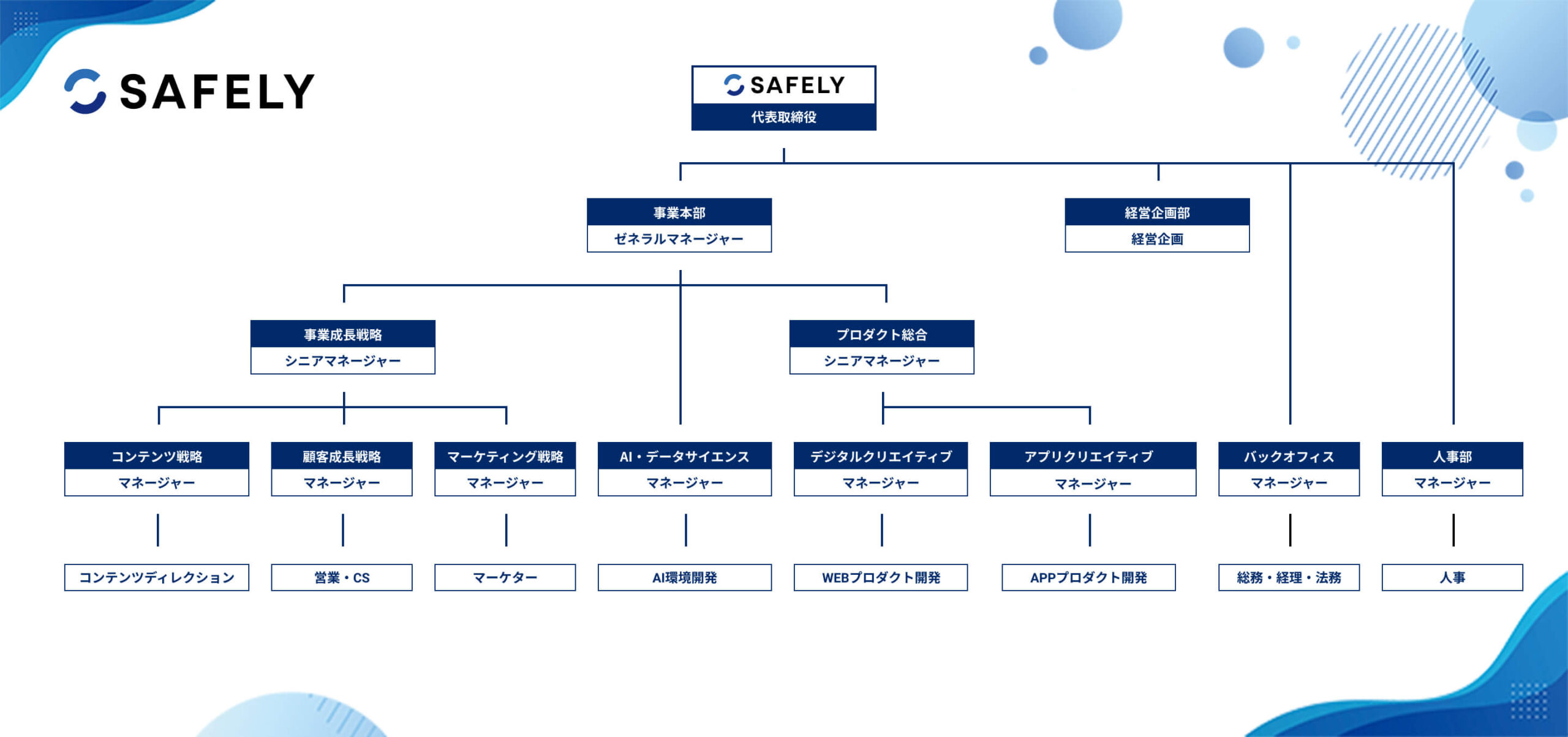

約20名という小規模組織で効率的かつ継続的に事業運営するために、私たちが選択したのは「機能別のチーム体制」です。ウェブサイトやプラットフォームの開発・運用を担う「デジタルクリエイティブチーム」、顧客との関係を軸に成長支援を行う「顧客成長戦略チーム」、統合的にマーケティングとコミュニケーションを設計する「コミュニケーション・マーケティング戦略チーム」、SEOを中心にオーガニック流入を最大化する「コンテンツ戦略チーム」の4つに加え、総務や人事といったバックオフィスの機能を持つチームで組織を構成しています。

複数のプロジェクトで同時に成果を出すためには、チームやプロジェクトの横の繋がりが欠かせません。各チーム・プロジェクトに蓄積されたナレッジを横断的に活用しながら、事業全体を成長させる体制をとっています。

△SAFELY組織図(2025年10月)

──機能別の組織体制を採用しているからこそ、現在の組織規模で多くのプロジェクトを進行できているんですね。

そうですね。実際に複数のクライアントから「その人数で対応していたのか」と驚かれることもよくあります。その背景には機能別の組織体制に加えて、やはりナレッジの蓄積・共有文化があるのかなと。各チーム・プロジェクトのナレッジを、別の形で他の取り組みにスムーズに反映させられていることが大きいと思います。

たとえば、あるプロジェクトで顧客対応に関する課題が共有された際、他部門のメンバーが素早くキャッチアップし、別のプロジェクトのコンテンツ改善に活かしてくれたことがありました。こうした知見の横展開は組織全体で頻繁に起きており、規模以上の成果に繋がっていると感じています。

──複数プロジェクトが同時進行する中で、チーム・メンバー同士がぶつかることはないのでしょうか?

もちろん仕事を進める中で部門ごとに利害が異なる場面はありますが、大きな衝突には発展しません。意思決定基準の最上位を「ユーザーにとって有益かどうか」に置きつつ、その解釈が分かれる際には「データや根拠に基づいた仮説検証ができているか」を重視しています。施策がぶつかる場合にはテストを実施し、結果をデータの良し悪しにかかわらず、会社全体のナレッジとして蓄積することに大きな意味があると、メンバーにも伝えるようにしているんです。

また、一緒に働いてくれている人に対する感謝とリスペクトの大切さを定期的に発信しています。人間誰しも忙しいときほど伝え方が雑になったり、淡白になったりしがち。私自身も意識を強く持っていないと、そのような対応をしてしまうこともしばしばです。

互いに意識し合って丁寧なコミュニケーションをとる。そうすることで、全員が気持ち良く仕事ができて良い成果が生まれるという好循環を得られると思っています。

事業フェーズに合わせて人事評価制度を見直し

──とても良い組織ですね。一方で、岡野さんが感じている現状の組織課題もあるのでしょうか?

そうですね。現在の体制だと上司が把握していないプロジェクトにメンバーが関わるケースがあり、その評価が難しい点が課題です。どのプロジェクトでの成果も正しく反映できる仕組みを整えることが必要だと感じており、事業のフェーズに合わせて人事評価制度を見直しています。

──評価の難しさはどの組織にとっても避けられない課題ですよね。組織運営において、岡野さんが大切だと感じていることを教えてください。

まず目標を設定する上で、私がもっとも重視しているのは「役割定義」です。SAFELYでは、会社全体の目標を起点に部門やチームの目標を設定し、それをさらに個人の役割に落とし込んでいます。自分が何を達成すべきかを明確にすることが、主体性を引き出す第一歩。そう考え、メンバーが自走できる環境づくりを意識しています。

また、権限委譲の大切さをメンバーに伝えることも重要です。自分の仕事をフロー化し、後輩や業務委託の方に渡していく。そうすることで会社全体の生産性が高まり、組織としての幅が広がります。

適切に権限委譲を行い、属人化を防ぎ、チームとして力を増していく前向きな文化を根付かせたいですね。加えて、属人化を防ぐという観点では、SlackやNotion、Asanaにテキストログを残すコミュニケーションを優先するようにしています。最近ではAI議事録の活用も推進しており、AIと連携したナレッジ基盤を構築しようと取り組んでいるところです。マニュアル更新や引き継ぎを円滑にする仕組みを整えることで、組織の持続的な成長を支えていきたいと考えています。

──たしかに、組織として強くなることが大切ですよね。一方で、個人のキャリアに対するWILLと組織としての成長のバランスはどのように考えていますか?

個人がやりたいことだけを優先するとチームの目標が達成できないこともありますし、逆に役割を超えてサポートすることでチーム全体が強くなることもあります。そのバランスをどうとるかは非常に難しいですよね。

明瞭な答えは出せていませんが、先ほどの役割定義や個人の裁量を明確にしながらも、チームとして同じ方向を向いて協働できる仕組みを整えることが重要だと考えています。まさに現在進行中なのですが、パノラマ評価の導入など評価制度の見直しを通じて、チームへの貢献が個人の成長や評価に直結するように工夫していきたいです。

さらに、会社全体の長期的な方向性をしっかり共有し、社内外の関係者と「どこに向かっているのか」を共通認識として持てるようにする。そうすることで、個人と組織双方にとって一緒に働く意味と価値が生まれていく状態を目指したいと考えています。

AIと人の力を融合させた未来の組織構想

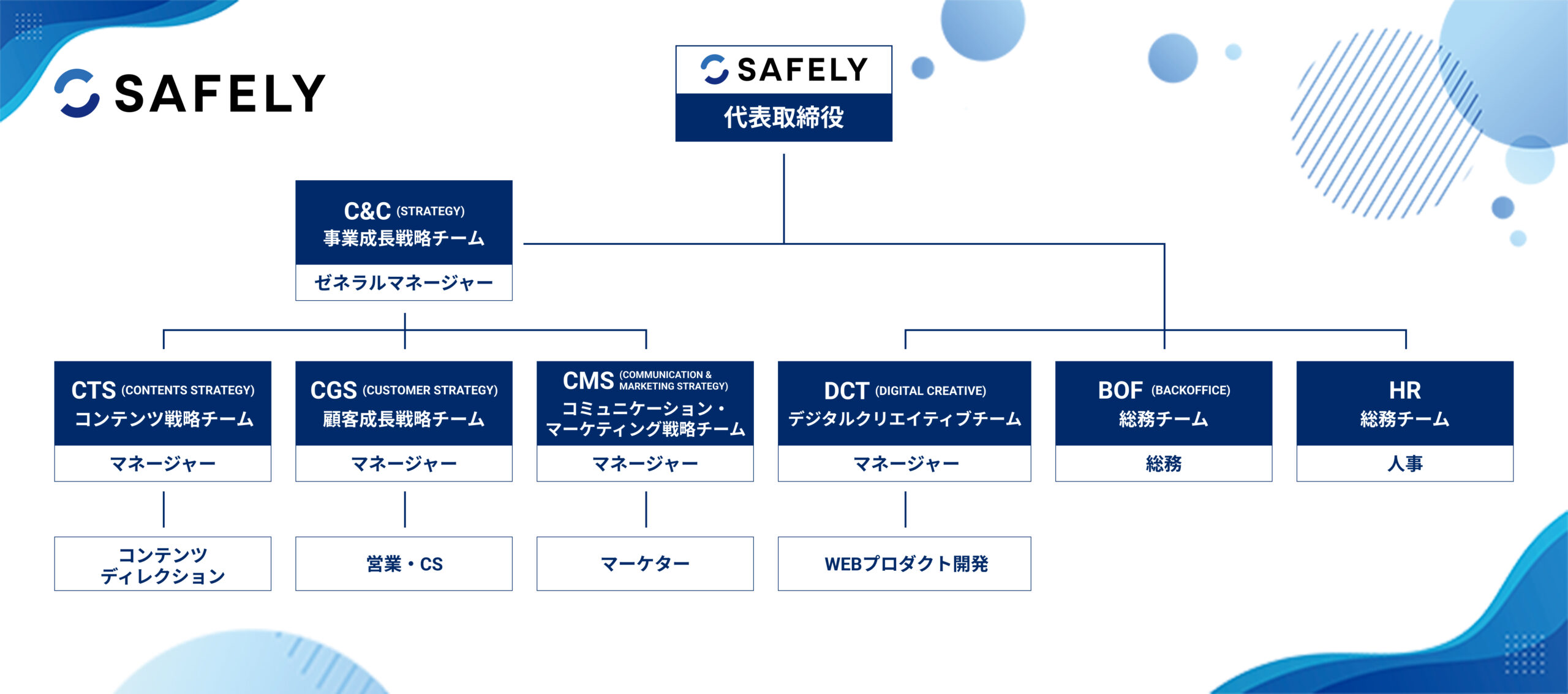

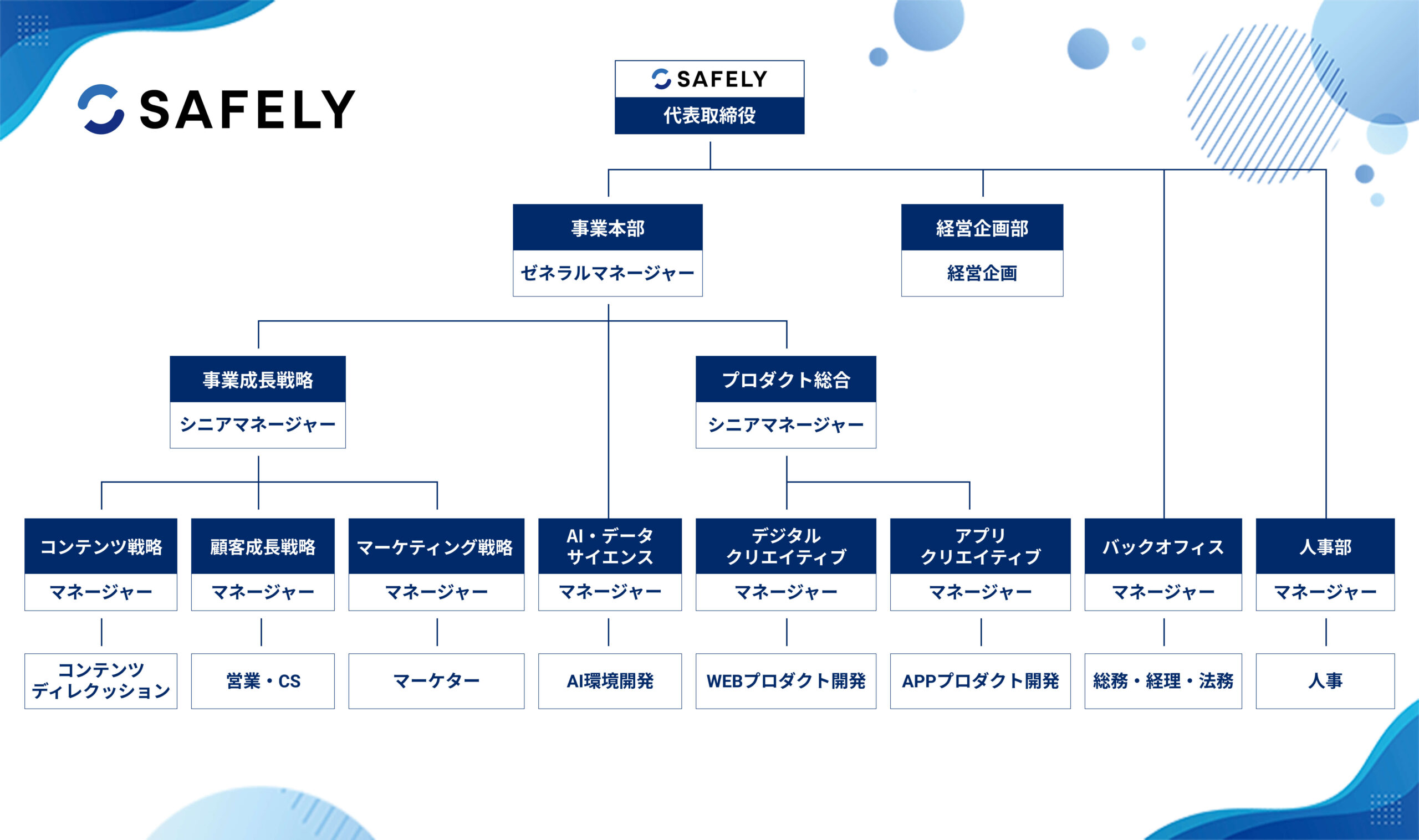

△SAFELY未来の組織図(2028年)

──現状に満足せず、より良い組織づくりを目指されているのを感じます。2028年に向けた「未来の組織図」も描かれているそうですね。

2028年に向けた「未来の組織図」では、現在の組織をそのまま拡大するだけでなく、事業戦略や方向性に合わせて新たな部門を加えていく構想を描いています。

AI技術の台頭により、検索エンジンで比較サイトを見て判断する時代は変化していくでしょう。今後は多くの人が「まずはAIに聞いて情報収集する」ようになると思います。生活の中で発生する小さな困りごとを解決する際に「セーフリーのAIを使えば安心」と思っていただける未来をつくる。そのためには、大手のAIではカバーしきれないニッチな情報を集め、実際の体験に基づいた解決策を提供できる仕組みを整えていかなければいけません。

加えて、ユーザーがお困りごとを投稿でき、それがポイントとして還元されるような「ポイ活」ができるコミュニティも構築したいと考えています。そうして得た情報をAIに学習させることで、地域に密着した事業者情報や具体的な解決事例を提示できるようにしたいのです。こういった未来の事業構想を実現するための部門である「AIデータサイエンス部」や「コミュニティ部」を組織図に反映しています。

さらに、事業構想を実現し得る組織体制の構築と、一人ひとりが主体的に考えて動ける組織文化の醸成を牽引してくれる経営企画ポジションも重要になってきますね。

──「一人ひとりが主体的に考えて動ける」と言うとすでに達成されている印象を受けるのですが、まだ理想には届いていないということでしょうか?

「一人ひとりが主体的に考えて動ける」という点について、確かに一定の水準には到達していると思います。しかし、私も含めて「動いている」だけでは十分ではなく、どこまで深く考え抜いて行動できているかが大切だと感じているんです。

最近の社内テーマとして掲げているのが「解像度を上げる」「仕事の質感の同期を図る」「基準を上げていく」という三つです。

解像度を上げるとは、物事を深く掘り下げ、広い視野で捉えられる力を磨くこと。仕事の質感の同期は、仕上がりのイメージを揃え、同じ水準で成果を判断できる状態をつくること。そして基準を上げるとは、現状に満足せず常に改善を重ね、アウトプットの質を高め続けることです。

これらを実現するために、研修やワークショップの実施、新たな仕組みの導入など具体的な取り組みを進めています。理想に向けて組織全体で着実に進化している最中です。

──理想の実現は簡単なことではなさそうですね。

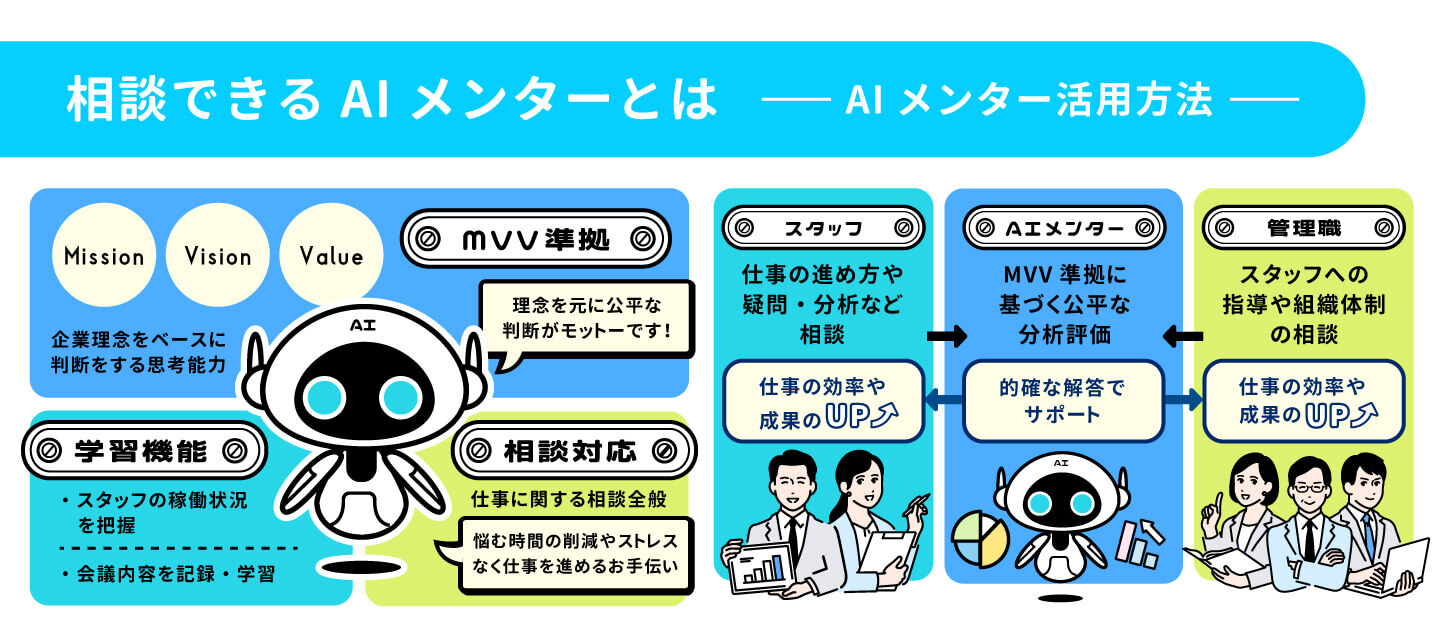

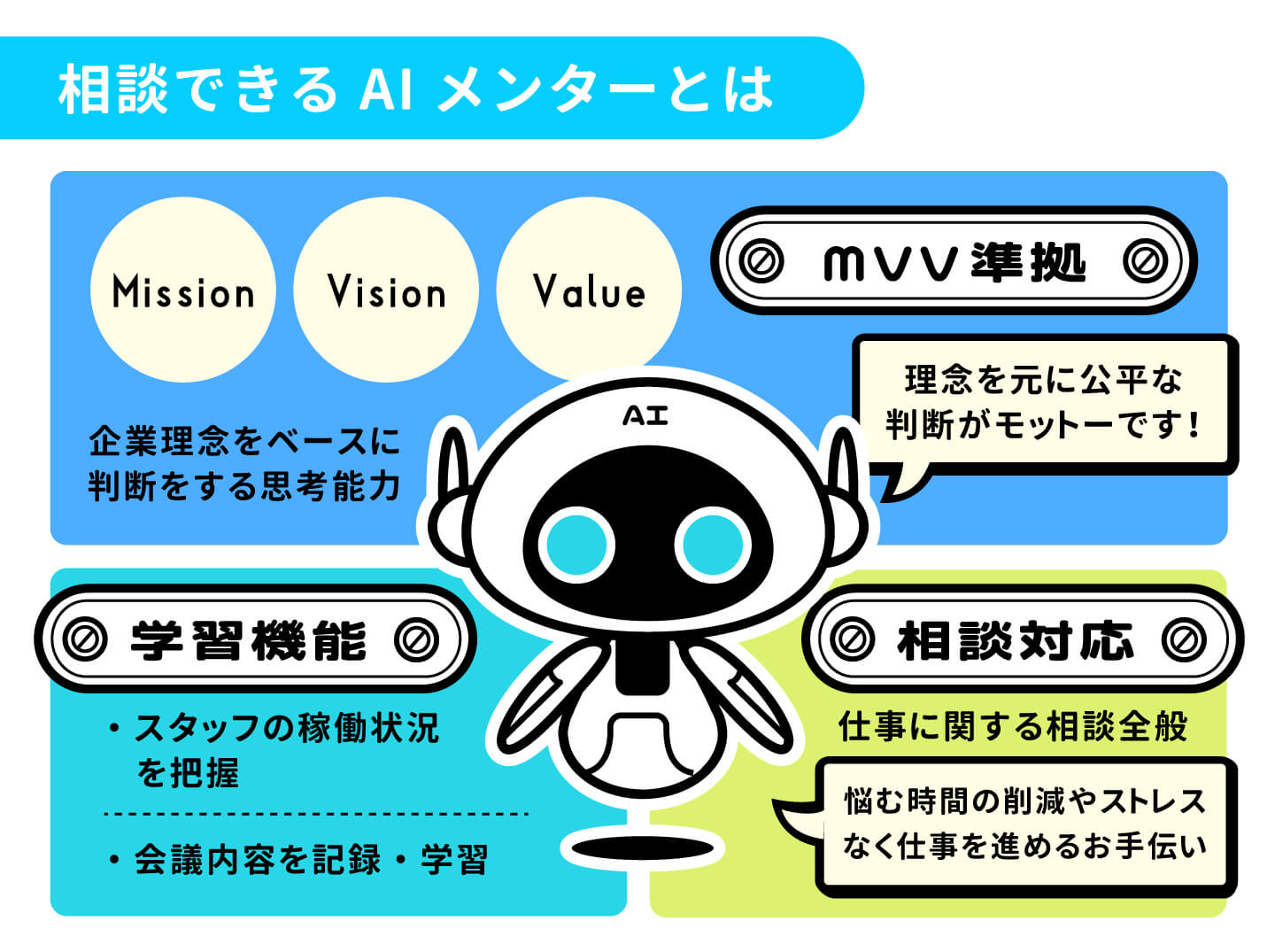

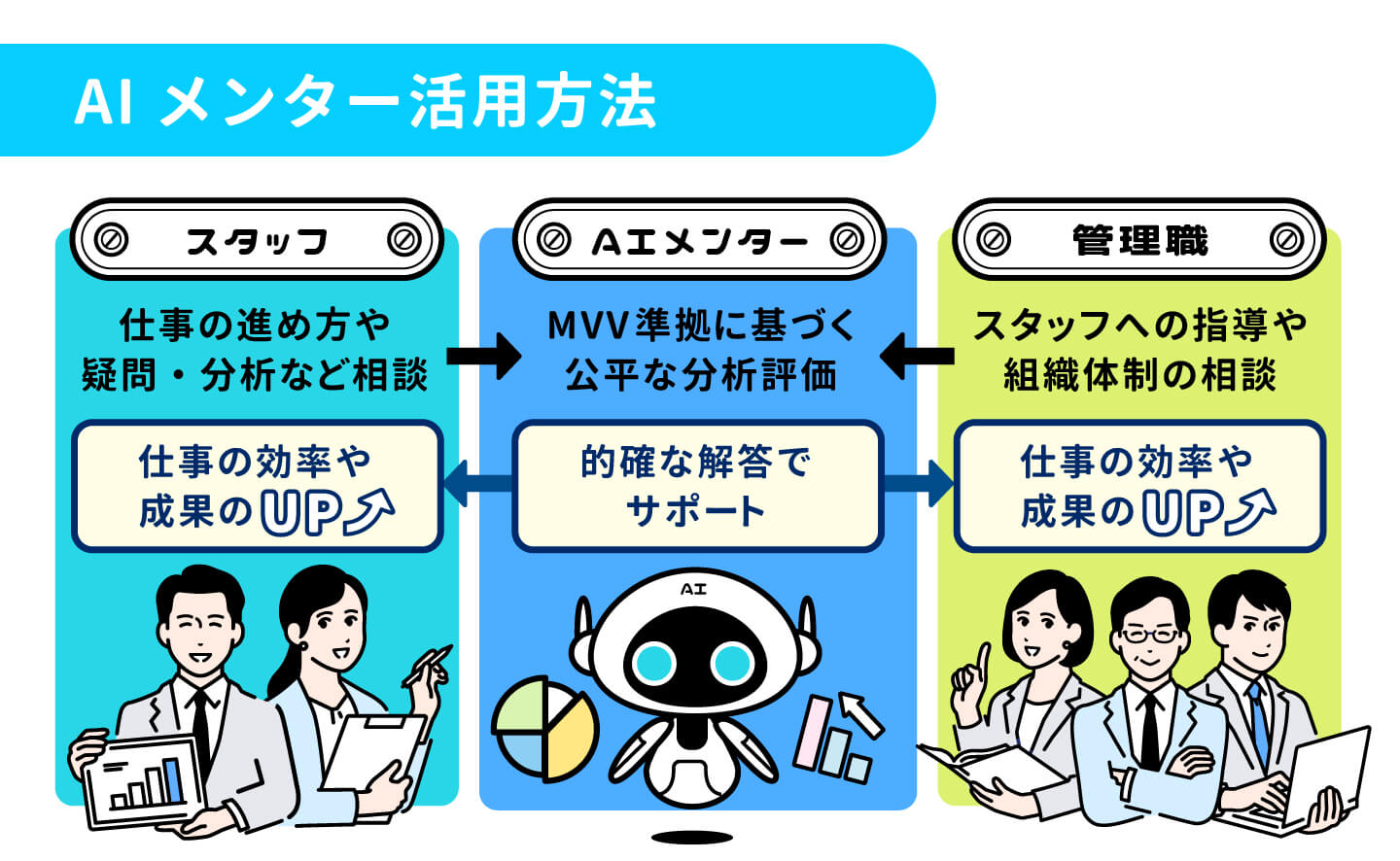

全員が主体的に動けていることに加えて、テクノロジーと人の力がかけ合わさり、組織が最大化されている状態なんですよね。たとえば、メンバー全員の隣に「AIメンター」と呼ばれる存在がいて、一緒に考えながら働けるような環境です。そうした仕組みが整うことで、一人ひとりの思考の幅や深さが広がり、より豊かに主体性を発揮できる組織になると考えています。

──なるほど、かなり未来的な職場環境ですね。現状と理想のギャップを埋めるために、現在進めている取り組みを教えてください。

いくつかあるのですが、まず一つは、人事チームと連携して取り組んでいる評価制度や等級制度の再構築です。どう評価されるのか、どのような成長が期待されているのかを明文化することで、納得感と成長実感を得られる仕組みを目指しています。その一環として、マネージャーが部下とどのようにコミュニケーションをとるべきか、問題発生時にどう対応すべきかといった点のガイドラインを作成中です。属人的になりがちな対応を組織的に支えられるように整備しています。

また、直近はマネージャー層を対象にしたコーチング研修を導入。会議の質やフィードバック力を高め、部下の成長を促すためのもので、これによって会議の優先度設定やプロジェクトの進行スピードが向上し、コミュニケーションの質も変わってきました。

その他、AI技術の導入にも力を入れています。たとえば、先述したAIメンターは、社員の日報や進捗状況を読み取り、「この人は最近この課題に悩んでいるかもしれません」「進捗に遅れが見られるのでこうしたほうが良いかもしれません」といった気づきをアドバイスしてくれる仕組みです。

人から言われると抵抗のあるフィードバックも、AIからのアドバイスなら心理的な負担なく受け入れやすいという利点があり、上司側も自分の対応が十分かどうかを補完できます。このように、人とAIが協力することで、上司・部下双方の不安を和らげ、未来的な働き方を実現する一歩になると考えています。

変化を楽しみ、組織づくりに挑戦できる場所

──あらためて、今のSAFELYで働く魅力や得られるものを教えてください。

事業や組織の進化を当事者として体感できることだと思います。自分のアイデアがサービスに実装され、ユーザー体験の向上や数字の改善に繋がる手応えを直接味わえるのは、この規模とフェーズならではの醍醐味です。

また、まだ整備が行き届いていない部分も多いからこそ、仕組みやルールを自分たちで考え、組織をつくっていく経験ができます。それは大きな成長の機会でもあり、既存のものを改善するのとはまた違った学びが得られます。

さらに、SAFELYの事業はマスメディアの取材を受けるなど注目度も高まっています。社会的に注目されるテーマを正しく発信し、信頼されるメディアをつくっていく責任と面白さも感じられる環境です。変化を楽しみ、組織づくりに挑戦したい方には大きなやりがいがある環境だと自負しています。

SAFELYを一緒に盛り上げてくれる仲間を募集中!

SAFELYでは、さまざまなポジションで一緒に働く仲間を募集しています。ご興味いただけましたら、ぜひこちらからご応募ください。